毛主席一生写过不少诗,如《沁园春·长沙》《沁园春·雪》等。在这些作品里,有一首七律,8句诗里包含了8个典故,被无数人引用借鉴,它就是《七律·人民解放军占领南京》。

然而,当年要不是毛主席的秘书从废纸篓捡回这首诗稿,它就会遗失在历史长河中。

关于这首诗的典故,以及这首诗背后的故事,我们一一揭晓。

一、胜利前夕的诗作:挥毫泼墨,起笔如文思泉涌

1949年4月1日,解放战争三大战役结束,国民党最精锐的军事力量被消灭,蒋介石政府派代表团北上,与我军斡旋。

他们表面上答应进行和平谈判,实则加快了军备扩张的步伐,妄图划江而治,分裂中国。

而对方罔顾历史发展的趋势,违背人民的利益,拒绝在和平协定上签字的做法,最终导致谈判破裂。

4月20日,刘伯承、邓小平率领的第二野战军,陈毅、粟裕领导的第三野战军,在长江中下游长达五百里的战线上,分别南下,强渡长江天堑。“百万雄师过大江”的盛景,说的就是此刻。

(人民解放军渡江)

仅仅三天后,人民解放军便攻占了国民党南京总统府,毛主席听闻,喜不自胜,挥毫泼墨,挥斥方遒,写下了这首千古诗作:

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。

天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

这便是著名的《七律·人民解放军占领南京》,其中脍炙人口的诗句极多,相信大家在生活中也能经常听到。

令人称道的是,这首诗引经据典,仅8句诗就包含了8个典故。

二、8句8典故:借景抒情,借古警今的集大成者

毛主席的这首即兴之作,前面4小句,就是讲了知道了这么个好消息,激动不已。

诗中首句的“钟山”即是金陵城南京。二句“苍黄”通“仓皇”,形容突然、急剧的变化。宋代的辛弃疾借古喻今,吟道:“元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。”

本诗借用仓皇二字,形容短短三日南京城的剧变,两者有异曲同工之处。

(如今南京钟山风景区)

第三句的“虎踞龙盘”,形容地势优异,借用《太平御览》中诸葛亮勘察地形时,说石头城“钟山龙蟠,石城虎踞”的典故。

“慨而慷”则是“慷慨”一词的倒装,昔日曹操用“慨当以慷,忧思难忘”形容歌舞声乐的激昂之色。

而后面4句,则是总结经验了。“穷寇莫追”“沽名钓誉”两个成语大家都听过,但历史可不是能照搬的,“穷寇莫追”划江而治,那可是要成为历史罪人的!

毛主席曾在工作会议上评价西楚霸王,说他不爱听从别人的意见,刚愎自用,最终导致失败。

所以,这里毛主席也在警醒我们的党和军队,不能半途而废,戒骄戒躁,要将革命进行到底。

到了末句,“天若有情天亦老”则借用了“诗鬼”李贺的诗句,只因毛主席写到此处,有感而发,自然而然地引用这句对上天的发问,堪称神来之笔,将这句诗的意境升华到另一种境界。

如果天有情,那么中国近百年的屈辱将不会发生,如果天有情,我们的人民不会过着如此惨痛的生活。

因此,“人间正道是沧桑”。

(“诗鬼”李贺)

“沧桑”二字,是成语沧海桑田的简化,最早出于汤显祖的《牡丹亭》:“乍想起琼花当年吹暗香,几点新亭 ,无限沧桑。”

这是毛主席对前面那句“天若有情”的注解,也是这首诗的结尾,是他对这么多年革命战争的总结。

如此,8句诗8典故,实属借景抒情、借古警今的集大成之作。

而就是这样的流传千古之作,却差点被扔在废纸篓,无法公之于众。

三、从废纸篓被捡起,秘书的举动拯救了千古名作

1949年4月24日下午,叶子龙拿着《人民日报》号外,兴高采烈地呈给毛主席。报纸上刊登的,正是人民解放军占领了南京总统府的好消息。

南京解放了!

在渡江战役之前,国民党虽然已如强弩之末,却仍然有204万的总兵力,控制着全国58%的人口,占领着中国73%的土地面积。

因此,渡江战役的胜利,给大家打了一剂强心针。

据毛主席的秘书回忆,当时毛主席坐在北平香山别墅的院子里,拿着报纸看了很久,神情松动,心情愉悦。

(渡江战役时我人民解放军昂扬斗志)

随后毛主席贺电刘伯承和邓小平,并挥笔写下《七律·人民解放军占领南京》。

不过,也许是因为革命尚未成功,前途仍需努力。也许是对诗作不够满意,毛主席最终将这首诗的稿纸扔在了纸篓里。

当时任毛主席秘书的是田家英,田家英从小便热爱古典文学,熟读四大名著和古诗文,14岁就在《华西日报》上发表文章。

一次,在家休息的田家英收到了毛主席的三封书信,三封都是请他帮忙找两句诗的出处。

正是由于田家英从小熟记古诗词,以及共同的文学爱好,才能与毛主席成为忘年交,深得毛主席的倚重。

当时,他正为毛主席收拾桌面,在纸篓里发现了这首诗稿,便小心翼翼地收藏了起来。

1963年,田家英负责为毛主席编纂《毛主席诗词》时,将这首诗稿拿给毛主席看,引得毛主席一愣。

原来毛主席也忘了自己曾写过这首诗。不过此时他的心境早已不同往日,毛主席读了读这首诗,觉得写得还可以,便同意了将这首诗收进诗词集里。

由此,这首脍炙人口的七律才得以流传至今,它朗朗上口的韵律,恰到好处的典故,以及深切的寓意,使得它成为了众多诗词爱好者称赞的佳作。

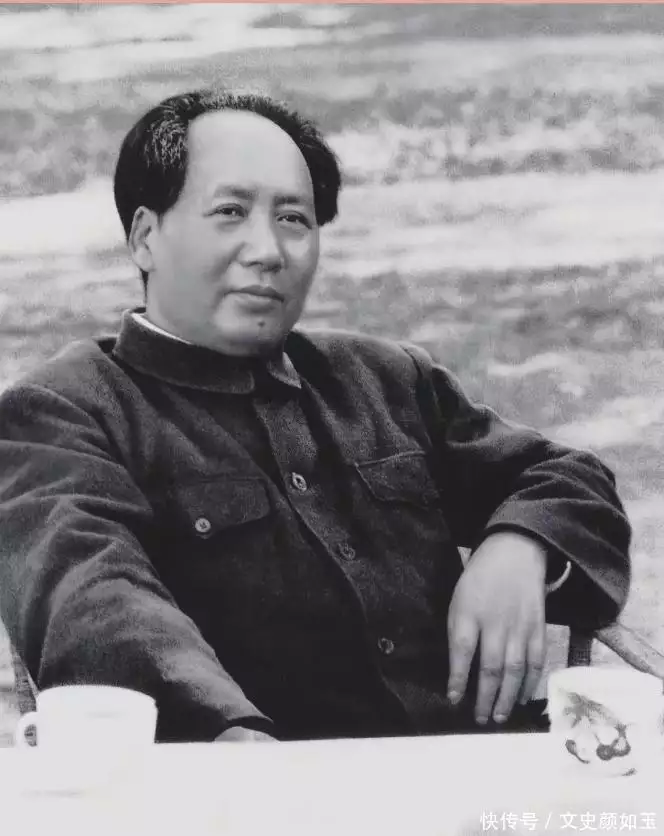

(毛主席)

如今,越来越多的人们爱上了《毛泽东诗词》,爱上了这首诗,它也将如郭沫若所说,成为万古不磨的丰碑。